Ein turbulentes, ja krasses Jahr 2016 ist zu Ende und wurde allenthalben resümiert. Ein Blick zurück, Bilder ziehen vorbei. Schöne wie grausame. Vom Jubel Fußball-WM bis hin zu verstümmelten Kindern in Syrien. So manchmal ließ es mich am Glauben an das Gute im Menschen zweifeln.

Doch um das Weltgeschehen des vergangenen Jahres soll es hier gar nicht gehen. Sondern um mein ganz persönliches Jahr 2016. Wenn ich es an meinem inneren Auge vorbeiziehen lasse, so sehe ich ebenfalls schöne wie traurige Momente. Dinge, die ich bereue – und Dinge, auf die ich stolz bin:

Wie zum Beispiel, den Mut gefunden zu haben, meinen eigenen Blog zu erschaffen. Oder all die Fotoalben, welche von meinem neu entdeckten Hobby – der analogen Fotografie – zeugen.

Und wenn ich ganz tief in mich gehe, so möchte ich einen kleinen Beitrag dazu leisten, mir persönlich das neue Jahr noch ein wenig lebenswerter werden zu lassen.

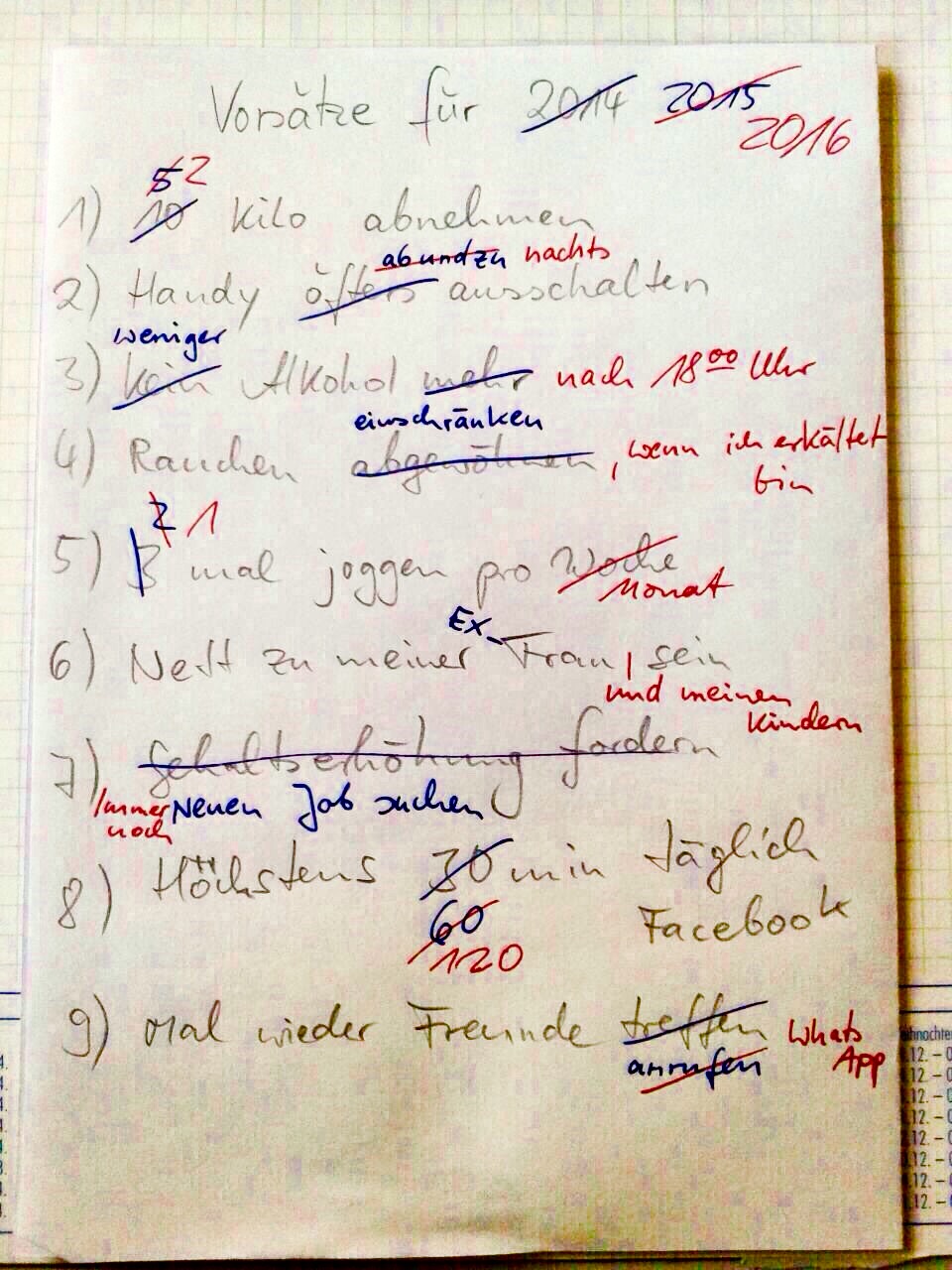

“Gute Vorsätze fassen”, nennt man das wohl gemeinhin. Und die werden sich in diesen Tagen bekanntlich schier inflationär gemacht.

Da wird im kommenden Jahr mit dem Rauchen aufgehört, es wird endlich mehr Sport getrieben, sich gesünder ernährt. Auf die Finanzen wird endlich ein wenig mehr geachtet, ebenso wie auf die Verwandtschaft. Im Job soll was passieren, und das Traumziel endlich bereist werden.

Und so eifrig ein Jeder die ewig gleichen Vorsätze für das neue Jahr fasst, so wissen doch insgeheim die meisten von uns, dass bereits im Februar von ihnen nicht mehr viel übrig ist. Außer vielleicht die Mitgliedschaft im Fitness-Studio, die nur jährlich kündbar ist. Gute Vorsätze, die sind ungefähr so lange haltbar wie ein geöffneter Joghurt auf dem Esstisch.

Und trotzdem, auch ich möchte welche fassen. Weil ich um meine Laster, meine Schwächen weiß. Die mir das Leben nur allzu oft komplizierter werden lassen, als es doch eigentlich sein müsste.

Was sind sie also, meine “guten Vorsätze”?

Ich will mir keine Ziele setzen, die ich ohnehin nicht erreichen kann und deren Versuch mich gleich überfordern würde. Ich versuche also, realistisch zu denken:

Was kann ich tatsächlich verändern, ohne dass ich vorschnell frustriere und zurück in altbekannte Muster falle?

Mehr Dinge zum ersten Mal tun. Immer wieder.

Hand aufs Herz: Wie oft machen wir Dinge zum ersten Mal? Wie oft bringen wir den Mut dazu auf, uns Neuem zu stellen? Und wie oft bleiben wir alle lieber in unserer vertrauten Komfort-Zone und folgen munter unseren ausgetreten Pfaden?

Scheiße, was hatte ich für eine Angst vor meinem Roadtrip durch die USA im letzten Herbst. Und auch, wenn ich nicht wusste, was mich erwartete:

Es waren die wohl abenteuerlichsten, spannendsten und eindrucksvollsten Wochen des Jahres. Und das geht doch auch im Kleinen:

Warum nicht mal ins Theater? Alleine eine kleine Reise unternehmen? Ein Buch schreiben, Bungee springen?

Ich möchte öfters den Mut aufbringen, vertrautes Terrain zu verlassen und neues zu entdecken. Oder besser: Mich neu zu entdecken. Immer und immer wieder.

Weniger rauchen

Klingt jetzt wenig einfallsreich. Und ich gebe zu: Isses auch nicht.

Rauchen, das sieht zwar ungemein lässig aus, ist zwar aber auch ungemein dämlich: Einen Haufen Kohle dafür latzen, die eigene Gesundheit zu ruinieren. Eine derartige Unvernunft empfinde ich zwar – insbesondere bei Anderen – als durchaus sympathische Charaktereigenschaft, ich selbst ärgere mich aber zunehmend über meine Sucht.

Ihr wollt gar nicht wissen, wie viel Panik ich vor meinem USA-Flug geschoben habe. 11 Stunden lang nicht rauchen – oh mein Gott, die Welt geht unter!

Ich weiß, dass ich es nicht fertig brächte, von einem Tag auf den anderen aufzuhören. Aber ich will weniger rauchen. Und ich weiß, das kann ich packen.

Eine E-Zigarette, die ich bereits mein Eigen nennen darf und die mir Freude bereitet, soll mich dabei unterstützen. Drückt mir die Daumen, Freunde!

Mein Online- und Offline-Leben in Einklang bringen

Das ist das wohl meine größte Baustelle.

Wenn ich mein Dasein überdenke, so muss ich gestehen, dass ich nur allzu oft nicht einsehen mag, dass auch mein Tag nur 24 Stunden hat. Dass auch ich mich ständig und viel zu oft mit anderen vergleiche, eine stetige Angst davor verspüre, etwas zu verpassen.

Dass ich tausend Bekanntschaften pflege, darüber hinaus aber meine wahren Freunde oftmals nicht ausreichend wertschätze und den Kontakt zu ihnen pflege.

Zu viel Zeit in virtuellen Welten vertrödele, zu viele Nachrichten konsumiere, immer auf der Suche nach mehr Input bin – und mich dadurch viel zu oft davon abhalten lasse, selbst aktiv zu werden. Und einfach das zu tun, was ich will. Wenn ich denn mal weiß, was ich eigentlich will – oftmals ist es für mich nämlich gar nicht so einfach für mich, eigene Bedürfnisse zu erkennen. Der Fluch der persönlichen Freiheit.

Ein Anfang ist gemacht – ein “Poetry Slam”

Ich bin gespannt darauf, inwieweit es mir gelingen mag, meine Vorsätze für das neue Jahr umzusetzen.

Doch ein kleiner Anfang, der ist mir bereits jetzt gelungen:

Mein lieber Freund Michael hat unlängst eine Auswahl seiner Poesie beim Poetry Slam präsentiert. Ich bewundere ihn sehr dafür – warum habe ich eigentlich so etwas noch nie gemacht? Fehlt mir das Könne, die Kreativität, der Mut?

Ich wollte mich also zunächst daran versuchen, wenn auch zunächst im Kleinen.

Also habe ich einen Text verfasst. Ein Gedicht zu all den Problemen, die das ständige Online-Sein, die ständige Verfügbarkeit und Präsenz von allen Informationen und Nachrichten dieser Welt, mit sich bringt. Von all den Möglichkeiten, die danach schreien, genutzt zu werden. Und den eigenen Willen nur allzu oft begraben.

“Der digitale Overkill”, so habe ich mein Werk genannt.

Und hier könnt ihr es bewundern – denn ich habe ein kleines Video gedreht.

Zum ersten Mal. An einem Nachmittag im Dezember in der so schnuckeligen Stadt Marburg. In einer einzigartigen Atmosphäre, welches mir das wunderbare Antiquariat Kretzer dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat.

Womit wir bei meinem ersten Vorsatz wären…

Und ihr so?

Das sind sie also, meine guten Vorsätze für das neue Jahr. Und ein erster Anfang deren Umsetzung. Ich hoffe sehr, die Kraft für viele weiteren Anfänge im Jahr zu finden. Und genau die wünsche ich auch euch!

Verratet mir doch:

Was sind eure “guten Vorsätze”? Woran habt ihr zu knabbern, was sind eure größten Schwächen, unter denen ihr im vergangenen Jahr gelitten habt? Was ist euer größter Wunsch, euer größter Traum für das Jahr 2017?

Ich bin gespannt auf euer Feedback.

Und wünsche euch schon jetzt ein (be-)rauschendes Silvesterfest, den sprichwörtlichen “guten Rutsch” – und alles Liebe für ein rundum zufriedenes, gesundes Jahr 2017.