Von dem, was wir vermissen und fetten Baggy-Pants

Freunde, ich war Zigaretten holen. Nachdem ich euch im Mai 2020 auf mein Erfolgs-Hörbuch “Die letzte Ernte” aufmerksam gemacht hatte, war ich einfach weg. Ohne euch “tschüß” zu sagen. Seitdem ist viel passiert und dabei trotzdem wenig, eine klitzekleine Pandemie hat verbannt, worüber ich zu berichten liebte: Die Momente des Miteinanders, Überraschungen im Alltag, Menschen, die ihre Träume leben. Oder es zumindest auch nur versuchen. Und außerdem kamen die Zweifel: Wen interessierte schließlich noch ein Blog? Wer quälte sich noch durch seitenlange Texte, wo bei Instagram & Co. der “Content” längst in Form von farbenfrohen Bildchen und Live-Videos sprudelte? War das Bloggen mittlerweile nicht zu sehr 2013?

Kurzum, ich war einfach so gegangen. Doch heute bin ich wieder da. Denn es begab sich am Gründonnerstag eine mich berührende Geschichte, über die ich auch am heutigen Ostersonntag noch sehr schmunzle. Und die Geschichte, die geht so…

Tanzhaus West auf Wish bestellt *

Ich habe einen langjährigen Freund und ehemaligen Mitbewohner. Wir kennen uns gefühlt seit einer Ewigkeit, sind gleichermaßen launisch und unangepasst, freiheitsliebend und pöbeln gern aus Spaß im Netz. Wir sehen uns längst nicht mehr so häufig wie früher einmal, aber immerhin noch regelmäßig. So wie heute, auf ein Bier oder auch zwei. Mein Freund heißt Bernd und wartet unten auf mich. “Unten”, das ist der Matthias-Beltz-Platz, an dem ich praktischerweise lebe. Es ist Gründonnerstag, die Leute haben morgen frei – doch was früher einmal bedeutete, dass ab spätestens 17 Uhr der schmale Platz an der Friedberger Landstraße aus allen Nähten platze, sorgt im April 2021 aufgrund bereits erwähnter kleiner Pandemie für vielleicht vierzig in Grüppchen versprenkelte Besucher. Ich stolpere aus dem Haus, noch ohne einen Blick auf mein Handy zu werfen. Ein bis zu meiner Haustür reichender Klangteppich sorgt dafür, dass ich meinen Freund schnell finde – denn Bernd legt heute auf.

Als “Bernd, Paul & Martina” hat er sich in der Techno-Szene bereits einen Namen gemacht; seine Downtempo-Sets kommen im Internet gut an. Heute aber spielt Bernd live, er hat sich einen Platz vor dem Kiosk am Platz gesucht und vor sich etwas aufgebaut, das ausschaut wie ein Ghetto-Blaster in der Bronx von 1982, sich spätestens auf den zweiten Blick jedoch als übergroße Boom-Box entpuppt. Ben stürmt auf mich zu und schleckt mir über das Gesicht. Ben ist Bernds Hund, sechs Jahre alt, er kennt mich und freut sich auch dieses Mal ganz offensichtlich darüber, mich zu sehen. Bernd freut sich auch, zumindest tut er so, ich hole erstmal Bier und einen Napf Wasser für unseren vierbeinigen Freund. “Na, ob das mal gutgeht?”, frag´ ich mich, während ich in der Schlange stehe – zum einen ist bekanntlich die Nachbarschaft nicht immer nur angetan vom lauten Treiben auf dem Matthias-Beltz-Platz, zum anderen sieht aber auch nicht jeder der Anwesend*innen (nur Spaß, als würde ich gendern!) danach aus, als habe er vor “Corona” jeden Sonntagmorgen auf Ketamin im Tanzhaus-West verbracht. Ich drücke Bernd ein Büble Hell in die Hand, nehme zu seiner Rechten Platz und lasse meinen Blick über den Platz schweifen: Typisches Nordend-Klientel, ein paar Hipster, Männer im besten Alter mit Fahrradhose, die, die immer da sitzen. Ein paar mittelschwer betankte Jungs, vermutlich Studenten, junge Frauen mit Sonnenbrillen.

Es ist ein frühlingshafter Abend, warum hatte ich noch mal meine Jacke mit? An der Musik scheint sich niemand zu stören, immerhin, vereinzelt erspähe ich einige wippende Fersen. Bernd trägt Kopfhörer und hantiert am Mischpult, ich klaue mir eine seiner Zigaretten. Das mit dem Rauchen habe ich eigentlich längst aufgegeben, aber ich bin der Meinung, das muss jetzt. Ich hab´ so lange keine laute Musik mehr außerhalb meiner Wohnung gehört, hatte fast schon vergessen, wie viel schöner und leichter doch das Leben durch sie wird. Bernd wirkt so, als würde er den ganzen Tag nichts anderes machen als aufzulegen, ich freue mich für ihn, dass er seine Leidenschaft für sich entdeckt hat. Er macht das richtig gut, ich mag seine Sets wirklich sehr, auch wenn ich ihm das nie sagen würde. Und wenn ich mich nicht täusche, dann weicht mit jedem Takt auch die Anspannung ein kleines bisschen aus den Gesichtern auf dem Platz.

Ein bisschen so wie früher

Langsam wird es dunkel, und ich muss grinsen, als zwei junge Mädels uns Herzen zuwerfen. Bernd bekommt davon nichts mit, er muss irgendwas machen und regeln vonwegen Übergängen und so. Für die Umstehenden sieht es wohl so aus, als sei ich alleine durch meine Nähe zu ihm Teil seines Schaffens. Das ist natürlich Humbug, denn ich tue ja nichts außer sitzen und Bier trinken, aber ich beschließe, einfach ein wenig von seinem Fame abzugreifen. Ich kichere in mich hinein, fühle mich ein wenig so wie mit 16, wenn ich einmal wieder den DJ unseres verranzten Dorf-Clubs kannte und in auffälliger Manier dessen Nähe suchte. Ich fühlte mich dann immer gleichermaßen ziemlich cool und ziemlich wertlos, weil ich ja einerseits – ich erwähnte es bereits – den DJ kannte, bei dem die Mädchen Schlange standen, um in Ehrfurcht und Bewunderung ihre Musikwünsche zu äußern – andererseits aber ein dicklicher Zehntklässler war, der außer blöde herumstehen und Licher x² trinken nicht viel drauf hatte und bei den Fräuleins in etwa so viel Erfolg hatte wie die FDP bei den Bundestagswahlen 2013. Klar, heute ist das anders. Heute weiß ich, dass ich auch ohne Mixing-Qualitäten ein ziemlich dufter Typ und auch mit dem ein oder anderen Talent gesegnet bin. Anders als manch DJ verdiene ich mit meiner Leidenschaft, dem Schreiben, sogar Geld. Und mit den Mädchen, das hatte irgendwann dann auch geklappt. So sitze ich also da und nippe aus der Flasche, bin insgeheim ein bisschen neidisch auf Bernd und nehme wahr, wie wir beiden von zig Augenpaaren gemustert werden. Wenn jemand fragt, werde ich einfach behaupten, ich sei Paul und für die Vocals zuständig oder sowas.

So geht das eine Weile, ich hole noch zwei Bier und tausche mich mit Bernd, wenn er gerade nicht an irgendwelchen Übergängen herumfuhrwerkt bastelt, über Neuigkeiten aus. Es ist dunkel geworden, mittlerweile, der Verkehr weniger und mitsamt dem Schein der Straßenlaternen scheint sich noch etwas anderes über dem Platz auszubreiten: Ein Gefühl von Leichtigkeit und Leben, welches ich zunächst gar nicht mehr zuordnen kann, so lange schon hab´ ich es nicht mehr gespürt. Das Gefühl, genau jetzt am richtigen Ort zu sein, die sichere Gewissheit darüber, dass Zeit, Klimawandel und steigende Mieten gerade egal sind und auch die Lösung des Nahost-Konflikts gestrost auf morgen vertagt werden kann. Einzig die mahnende Stimme meiner Vernunft hält mich davon ab, sofort zehn Anrufe zu tätigen, um Freunden Bescheid zu geben, vorbeizukommen. Weil es grad so schön ist. Unserem, genauer: Bernds Publikum scheint es ähnlich zu gehen. Die Stimmung ist zunehmend gelöst, Daumen werden ausgestreckt, Finger trommeln beiläufig auf Oberschenkel und Herzchen gibt es auch schon wieder. Bernd bedeutet mir, die Lautstärke seiner Ghettoblaster-Boombox ein wenig zu erhöhen.

Ab sofort Pressesprecher

Eine halbe Stunde später beschließe ich, sollte jemand fragen, mich besser als Pressesprecher denn als Paul von “Bernd, Paul & Martina” auszugeben. Es fing an, als ich abermals in der Kiosk-Schlange stehe und mich ein Best-Ager im schwarzen Shirt anspricht. Was das denn für eine Musikrichtung sei, etwa “dieses Techno”? Eigentlich gar nicht sein Fall, sagt er, er sei da eher Mann der alten Schule. Aber was “wir” hier machen, das finde er grandios. Und mutig. Ich verspreche, das Kompliment weiterzugeben und nehme Frischbier im Empfang. “Pass mal auf, gleich kommt ein Falco-Sample”, raunt Bernd – den Kopfhörer lässig auf ein Ohr geklemmt. Ich wippe mit, von rechts kommt irgendjemand an und fängt an zu Fachsimpeln: “Was für ein guter Sound!” Der Bass, der sei in seiner Wichtigkeit ja ganz allgemein unterschätzt, der müsse nicht zu dominant sein und dennoch sehr präsent, jedenfalls, in vielen Clubs seien die Anlagen ja vollkommen übersteuert, und das ginge ja schließlich gar nicht. Ich nicke und stimme einfach mal zu. Ob “wir” das öfter machen? “Jetzt wo das Wetter schön wird, bestimmt!”, klinkt sich Bernd in das Gespräch ein. Ben hat derweil eine neue Freundin gefunden und lässt sich genüsslich den Nacken kraulen. “Weißt du was?”, haue ich Bernd an. “Dein nächstes Mixtape nennst du einfach “Der DJ mit dem Hund” – wie die Sendung mit der Maus, nur anders – goile Idee, oder?”

Bernd lacht, sagt “mal sehen!” und notiert sich meine Idee auf seinem Telefon. Offensichtlich ist er von meiner Wortschöpfung nicht ganz so begeistert wie ich. Dann feilt er an einem Übergang.

Und ich gehe auf die Toilette. Konfirmandenblase. In der Schlange spricht mich ein Hüne an, sagt, dass er am Anfang skeptisch war, aber dass “wir” ihn mit diesem einen Daft-Punk-Sample dann doch vollends für uns gewonnen hätten. Und überhaupt, was für ne geile Aktion, hier einfach Mucke zu machen! Er habe ja auch einen Traktor, sagt er – und ich überlege, ob er sich einen Acker in der Wetterau gekauft habe, bis es mir dämmert, dass er damit musikalisches Equipment meint. “Ich bin jetzt in dem Alter, in dem mich Downtempo so richtig reizt!”, sagt er, an seinen ersten Sets sei er bereits am arbeiten. Jedenfalls, “richtig geil und weiter so!”

Ich überlege, ob ich Bernd jedes zugetragene Kompliment zukünftig in Rechnung stellen soll. Ein Spanier kommt auf uns zu, Daumen hoch, ob das nicht dieser und jener Track von jenem sei, ich schiele fragend in Richtung meines Freundes. Nee, sagt der, das sei stattdessen dieser Track von jemand anderem. Ich nicke und habe keine Ahnung. Der Spanier aber ist zufrieden und zieht beschwingt ab. Der nächste “Kunde” beugt sich zu mir herunter, bedankt sich artig und ergänzt: “Jungs, ihr habt mir genau das gegeben, was ich nach diesem Tag gebraucht habe! Gibt´s “euch” auch irgendwo im Internet?” Ich verweise auf meine Funktion als Pressesprecher und rücke bereitwillig Bernds Account auf Soundcloud raus. Dieser zeigt sich ungerührt und ganz in seinem Element; er bekommt erst gar nicht mit, wie sich mir ein Kerl um die vierzig nähert. Ein sympathisches Gesicht und Rucksack auf dem Rücken. Er wirkt vorsichtig und ein wenig zart. “Megagut!”, stellt er fest, sowas hätte man ja viel zu lange nicht mehr erlebt. Ach, und im Übrigen, er sei auch Musiker und damit vom Fach. “Techno?”, frage ich und lege mein Pressesprechergesicht auf. “Nicht ganz”, lacht er. “Ich war mal Rapper”. Ich bin verblüfft, mit dieser Antwort hatte ich nicht gerechnet. Und außerdem stehe ich doch selbst dem deutschen Hip-Hop ein wenig nahe. “Bro”, denke ich mir im Stillen, “DU siehst mir jetzt eher NICHT aus wie ein Rapper!”

Spotify zum Anfassen, oder: Ein überraschendes Geschenk

Vielmehr könnte er genauso gut Erzieher, Immobilenmakler oder auch Barkeeper. Nein, eher glaube ich an meine eigene – zugegeben recht spärliche – Street-Credibility, welche ich mir mit meiner Gangster-Rap-Persiflage erarbeitet habe. Ihr erinnert euch doch an die “Konsti Kings”? Ich blicke mein Gegenüber zweifelnd an, als der gute Kerl beginnt, in seinem Backpack zu kramen. Mit flinken Fingern fischt er, ihr ahnt es nicht, eine CD heraus und drückt sie mir in die Hand. Ich bin irritiert, und das nicht nur,weil ich seit mindestens 2014 keine CD mehr in den Händen hielt. Für die jüngeren von euch: Das sind so silberne Scheiben, auf denen man vor grauer Vorzeit mal Musik gespeichert hat. Quasi Spotify zum Anfassen.

Moment mal:

Wurde mir hier etwa tatsächlich kein Bär aufgebunden? Steht vor mir gerade wirklich ein etwas in die Jahre gekommener Rapper, und ganz außerdem, seit wann trifft man Rapper eigentlich im Frankfurter Nordend? Hatte da jemand das Frankfurter Nordend mit dem Nordi verwechselt? “Der hier bin ich”, sagt mein neuer Freund und deutet auf einen der drei jungen Männer auf dem Cover der CD. “War Anfang der 2000er, und der hier…”, er deutet auf einen der beiden anderen Kerle in einer Baggy-Pants so breit wie ein Elefanten-Bein, “hat geheiratet, ich war sein Trauzeuge. Die führen beide ein voll bügerliches Leben jetzt!” Ich habe das Gefühl, er beschuldigt seine Homies, den Hip-Hop verraten und ihn ihm Stich gelassen zu haben. Aber kann das wirklich sein? Ich hätte doch von dieser Combo ganz sicher schon mal was gehört, wobei: Allein der Optik wegen muss dieses Werk wirklich sehr alt sein. Wer heute noch solche Hosen trägt, erntet skeptische Blicke oder bekommt gleich aufs Maul.

Sollte mein Gesprächspartner, der sich mir freundlich als Bryan vorstellt, wirklich einmal irgendwelche Bars gespittet haben, habe ich zur selben Zeit vermutlich noch mit Pokemon-Karten auf dem Schulhof gedealt. Und dennoch bleibe ich skeptisch. “Hör mal rein!”, lacht er mich an, die CD könne ich natürlich behalten. Ich fühle mich ein kleines bisschen geehrt. Und auch ihm wäre es eine große Ehre, würden “wir” seine Songs mal spielen oder gar in “unsere” Songs einbauen. Wir fachsimpeln noch ein wenig über Hip-Hop im Allgemeinen und Kollegah den Boss im Besonderen und ich verspreche, zu Hause mal hereinzulauschen. “Song 9 und Song 21, das waren unsere besten Nummern!” Er hat es gepackt, ich bin tatsächlich ein wenig neugierig geworden. Nicht nur auf die Musik, sondern auch darauf, ob mich da nicht jemand gewaltig an der Nase herumgefürt hat. “Von mir sind die englsichen Parts”, sagt Bryan zur Verabschiedung. “Kann das gut, bin Amerikaner. Sieht man doch, oder?” Sieht man nicht, finde ich. Ciao, Danke, und bis bald mal wieder. Hat mich gefreut.

Ich packe, noch immer etwas irritiert, die CD ein. Bernd ist noch ganz abgetaucht in seinem Element, von meinem Gespräch mit dem vermeintlichen Rapper hat er kaum etwas mitbekommen. Ben schleicht sich an, ich verteile Streicheleinheiten und freue mich über den schönen Abend. Irgendwann taucht wie aus dem Nichts mein Nachbar in meinem Blickfeld aus, er hat eine Flasche Bier in seiner Hand und offensichtlich gute Laune. “Matze!”, brüllt er mir zu, “du und Techno?! Das hätt´ ich ja gar nicht von dir gedacht!” Ja, kannste mal sehen. Es stellt sich heraus, dass mein Nachbar – der erst kurz zuvor nach Frankfurt gezogen ist – ein eigenes Techno-Label hat. “Downtempo ist voll mein Ding!”, lobt auch er Bernds Musik und befragt diesen gleich zu seinen “Major-Einflüssen”. Ich schweige und nicke wissend. Zwei Studenten gesellen sich dazu, auch sie beteuern, wie schön das einfach sei, endlich mal wieder Musik und gute Laune hier draußen. Ob “wir das fortan” nicht täglich machen könnten?

Eins, zwei, Polizei

“Gleich kommt das Finale”, macht mich Bernd auf das nahende Ende seines Sets aufmerksam. Mangels Stromversorgung macht seine Anlage nicht mehr lange mit. Und wie könnte ein Mix schöner zu Ende gehen als mit Toto´s “Africa”? Das Sample zündet auch noch nach vierzig Jahren verlässlich durch. Bernd erhebt sich zum Tanz, die Zuhörer tun es ihm gleich. Ben wedelt mit dem Schwanz. Dann beginnen die Häuserwände um den Platz herum, in blauem Licht zu flackern. “Die Bullen!”, ruft einer der Studenten und drückt seinen Joint aus. “Hoffentlich nicht mein Bruder”, lacht er, der sei nämlich bei der Polizei. Die Musik endet jäh, in weiser Voraussicht hat Bernd seiner Anlage den Saft abgedreht. Ehe er sich versieht, bauen sich fünf Beamte um ihn herum auf. Ich glaube ihnen, wenn sie sagen, dass es ihnen wirklich keinen Spaß mache, Spielverderber zu sein. Aber es sei nun mal Pandemie, und da würde Musik eben Leute anlocken und das sei im Sinne des Infektionsschutz nicht so gut. Bernd kassiert eine Verwarnung, die Leute ziehen ab. Nicht ohne Bernd Applaus zu schenken. Hat er sich verdient! Eine der jungen Damen baut sich vor Bernd auf und verneigt sich. Sie sieht glücklich aus, als sie in der Dunkelheit verschwindet. Ihre Freundin wirft ihm noch ein Herzchen zu.

Es kehrt Ruhe ein am Matthias Beltz-Platz, ich assistiere Bernd beim Abbau. Und dann wird´s richtig goldig: Ein Mann kommt auf uns zu und fragt, ob Bernd eine Strafe zahlen musste. Seine Hand hat er am Portemonnaie. Ich bin gerührt. Nachdem ich den “DJ mit dem Hund” verabschiedet habe, geh´ ich noch schnell Geld holen. Im Schalterraum der Sparkasse pralle ich mit dem Spanier von vorhin zusammen. “Macht das bald wieder, unbedingt”, sagt er und “Danke, Jungs!”

Als ich im Flur meine Schuhe ausziehe, hab´ ich noch immer richtig gute Laune. Nicht nur wegen meiner unverhofften Begegnung mit einem angeblichen Rap-Urgestein, sondern auch, weil ich es so schön finde, wie dankbar und wertschätzend sich die Menschen auf dem Platz geäußert haben. Niemand hat sich beschwert, niemand hat Ärger gemacht. Klar, die Staatsmacht einmal ausgenommen, aber das ist halt deren Job. Binsenweisheit, klar, aber so true: Musik macht das Leben einfach schöner. Bernd hat wohl künftig bei allen einen Stein im Brett. Und ich? Kann die Zeit kaum mehr erwarten, in der ein kleiner Guerilla-Rave keinen Artikel auf Mainrausch mehr wert ist. Mögen wir das Leben nach “Corona” umso mehr genießen!

Scheiß Peace an der Konsti: Die “Number one City” !

Zunächst aber bin ich gespannt wie Bolle. Ich werfe meinen Rechner an, um herauszufinden, ob ich eben tatsächlich ein Schwätzchen mit einem waschechten Frankfurter Rap-Dinosaurer gehalten habe. Blöderweise, fällt mir auf, hab´ ich gar kein Gerät im Hause, mit dem ich die silberne Scheibe hören könnte. Hätte mir Bryan ja gleich eine 3,5 Zoll-Diskette in die Hand drücken können. Aber ich bin ja nicht auf den Kopf gefallen: Auf der CD-Hülle ist eine myspace-URL aufgedruckt. Der Link führt – wer hätte das gedacht – ins digitale Nirvana (myspace, lol!), jedoch gibt´s ja auch noch Youtube.

Und, tatsächlich: Eine kleine Suche nach der Combo führt zu einigen Erlebnissen. Es ist existiert sogar ein Musikvideo auf dem Kanal eines Musiklabels, das es schon längst nicht mehr gibt. What ever happened to Uppercut Music.

“Willkommen in FFM”, als Lokalpatriot klicke ich innerhalb einiger Millisekunden auf das Video. Und falle fast vom Stuhl, als auf meinem Bildschirm ein wie durch Zauberhand um zwanzig Jahre verjüngter Bryan mit seinen Homies am Kaisersack post. Der Beat packt mich sofort, richtig schön oldschool, kein Vergleich zu dieser ganzen neumodischen Trapscheiße. Das Video ist eine Zeitreise auch in meine eigene Jugend, als Fubu-Jeans noch in der Kniekehle hingen und man sich ohne Eastpak in der Öffentlichkeit kaum blicken lassen konnte, ohne sich zum Gespött zu machen. Dass die Parts in “Willkommen in FFM” in gleich drei Sprachen gerappt werden, zeugt davon, dass Frankfurt schon damals eine internationale Stadt war. Und funktioniert auch heute noch richtig gut, ich packe mir an die Stirn, als das jüngere Ich meines neuen Bekannten Bryan in feinster DMX-Manier Shoutouts an das “Eastend” verteilt und vor einem großflächigen Graffiti flext. Die Hook galt damals sicherlich als viel zu poppig, aber Kollegah´s Bossaura war damals ja auch als Pop-Rap verschrien und wird heute abgekultet ohne Ende.

“Willkommen in FFM, wo der Main hinfließt, und du scheiß Peace an der Konsti kriegst”

Der Track taugt mir auch heute noch als astreine Frankfurt-Hymne. Am Hauptbahnhof hat sich nicht viel verändert, doch als im Clip die Protagonisten eine der alten U-Bahnen entern, fühle ich einen kleinen Stich im Herz. Lang, lang ist´s her. Längst Geschichte auch das Einkaufszentrum, das im Song entsprechend gehuldigt wird: “Keep it real, sieh´ die Wannabes an der Zeitgalerie” – ob die Kids von heute mit dieser Line überhaupt noch etwas anfangen können? Auch der kongeniale Reim “Wir haben keine Liebe für die Leute von außerhalb, du solltest dich in dieser Stadt nicht wie ein Lauch verhalten!” ringt mir ein Lachen ab. So schön, wie zutreffend sie auch heute noch ist. Die Szenen einer noch deutlich beschaulicheren Skyline wecken wehmütige Erinnerungen in mir – an ein Frankfurt, das es so nicht mehr gibt, an den guten, alten Hip-Hop, an meine eigene Jugend, die unwiderbringlich vorüber ist. Aus dem frech in die Kamera rappenden Bryan ist ein zurückhaltender Mann am Matthias-Beltz-Platz geworden, aus mir erst recht kein Rapper und aus dieser Welt eine andere. Das ist traurig, ja, und tut zuweilen weh. Aber es ist, wie es ist, und wie gern ich doch noch immer in Frankfurt zu Hause bin – das hab´ ich heute einmal wieder sehr deutlich gemerkt.

Natürlich mag ich euch das Video nicht vorenthalten:

Auch, wenn aus Bryans Crew keine Weltstars geworden sind und das Video aus heutiger Sicht ein wenig, nun ja, laienhaft wirkt – die Drei haben das damals durchgezogen, und dafür gibt´s von mir Props, wie man im Hip-Hop so schön sagt. Heute, viele Jahre später, lebt Bernd für den Techno – und zieht damit sein Ding durch. Auch ihm zolle ich Respekt, selbst wenn er nicht als der neue Sven Väth in die Chroniken unserer Stadt eingehen wird. Vielleicht baut er ja mal ein kleines Sample der Rap-Urgesteine aus Frankfurt ein. Es sind die Menschen, die uns mit ihrer Leidenschaft anstecken und unsere Umgebung erst liebenswert machen. Bryan, Bernd und alle anderen. Gestern, heute und für immer. MicDrop.

Meine Zigaretten sind schon wieder leer. Ich geh´ mal eben neue holen…

Bernds Set von diesem Abend findet ihr übrigens HIER auf Soundcloud.

Und wann immer in diesem Text von Bier die Rede war, war selbstverständlich alkoholfreies gemeint. Alles andere hätte ja ein Verstoß gegen die Corona-Schutzverordnung der Stadt Frankfurt dargestellt.

* so betitelt habe ich mit Augenzwinkern ein Foto von Bernd gepostet. Das Tanzhaus-West hat es prompt für gut befunden und geteilt

Wirkt souverän wie ein alter Hase: Moderator Finn Holitzka

Wirkt souverän wie ein alter Hase: Moderator Finn Holitzka

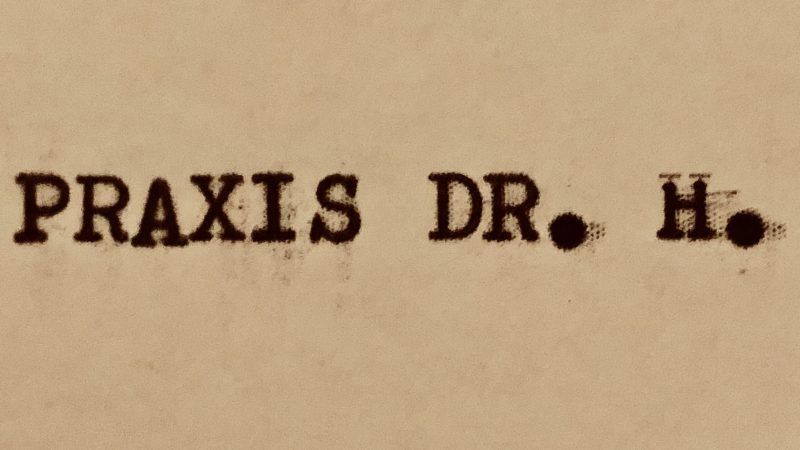

Von oben nach unten, von unten nach oben, immer wieder bewegte sich mein Blick über die grauen Schilder aus Plexiglas. Eines mit der Aufschrift „Praxis Dr.H.“ war nicht dabei. Da war nur noch die Nachmittagssonne, die sich in der Fensterfront eines trostlosen Gebäudes im Frankfurter Ostend spiegelte. Ich kehrte um, zündete mir noch eine Zigarette an und ging strammen Schrittes die Straße hinab. Nein, mich wunderte langsam gar nichts mehr.

Von oben nach unten, von unten nach oben, immer wieder bewegte sich mein Blick über die grauen Schilder aus Plexiglas. Eines mit der Aufschrift „Praxis Dr.H.“ war nicht dabei. Da war nur noch die Nachmittagssonne, die sich in der Fensterfront eines trostlosen Gebäudes im Frankfurter Ostend spiegelte. Ich kehrte um, zündete mir noch eine Zigarette an und ging strammen Schrittes die Straße hinab. Nein, mich wunderte langsam gar nichts mehr.

Im Nachhinein lässt sich wohl gar nicht mehr genau sagen, wann der unförmige Geist zum ersten Mal von den Fassaden Frankfurts Häuser grinste. Heute jedenfalls ziert er längst nicht mehr nur triste Wände, er versteckt sich überall – auf Sandstreubehältern, auf Aufklebern, in Unterführungen und auf Briefkästen.

Im Nachhinein lässt sich wohl gar nicht mehr genau sagen, wann der unförmige Geist zum ersten Mal von den Fassaden Frankfurts Häuser grinste. Heute jedenfalls ziert er längst nicht mehr nur triste Wände, er versteckt sich überall – auf Sandstreubehältern, auf Aufklebern, in Unterführungen und auf Briefkästen. Jenem “HurdWord” ist es nun zu verdanken, dass der “CityGhost” ein Wohnzimmer erhält. Wie auch dem

Jenem “HurdWord” ist es nun zu verdanken, dass der “CityGhost” ein Wohnzimmer erhält. Wie auch dem