Blinkende Lichter, die Verriegelung des smarten Zweisitzers öffnet sich. Klack.

Raus aus der Parklücke, der routinierte Kontrollgriff an die Taschen meiner Jeans sitzt wie eh und je. Portemonnaie, Haustürschlüssel, Feuerzeug, Handy: Check!

Auch den Schulterblick vergesse ich nicht.

Ein Blick auf die Armbanduhr: 00.37 Uhr. „Scheiße, schon so spät!“, denke ich, während ich auf die Friedberger Landstraße einbiege. Fast umgehend lache ich in den Rückspiegel, lache über mich selbst und diesen einen Gedanken, dem noch während meiner Fahrt noch viele folgen sollten. Früher, vor zehn Jahren, da war kurz nach halb eins doch: Nichts. Erst recht nicht am Wochenende. Und, hey – heute ist Wochenende! Und ich bin bereit. Bereit zum Feiern. Bereut zum Eskalieren, zum auf die Kacke hauen, zum so-tun-als-ob’-kein-Morgen geben, bis die Wolken wieder lila sind… Ach, ihr wisst schon.

Vorglühen “to go”

Klar, hinsichtlich der Wochenenden verfüge ich über ein gewisses Defizit: Seit ich im Berufsleben stehe, zitiert mich mein Dienstplan samstags wie sonntags nur einmal im Monat nicht zur Arbeit. Augen auf bei der Berufswahl. Dass somit andere Menschen über gleich vier Mal so große Wochenend-Erfahrung verfügen, wird mir bewusst, noch während ich den Blinker rechts setze. Ein kurzer Zwischenstopp an der Trinkhalle, ich erstehe Club Mate, vierzig Zentiliter Wodka eine Schachtel Zigaretten und ‘ne Packung Kaugummi für den schlechten Atem.

Kaum drehe ich den Zündschlüssel herum, muss ich abermals laut lachen. Was war das denn bitte? „Vorglühen to go“? Das, da bin ich mir ganz sicher, hat es früher nicht gegeben. Aber früher, da war ich ja auch am Wochenende nicht alleine in einem Car-Sharing-Auto auf dem Weg zur nächstbesten Technoparty. Auch hätte ich meine Einkäufe niemals in einem TURNBEUTEL auf verstaut. Ich lasse mir diese Tatsache auf meiner Zunge zergehen: In-einem- Turnbeutel. Was mir heute als praktische und durchaus respektable Form der Aufbewahrungsmöglichkeit erscheint, war doch damals schlicht jenes Ding, welches die Loser meiner Schule stets ausgerechnet zum Sportunterricht mitzubringen vergaßen . Und hatte ich tatsächlich für den Fall, dass es an der Schlange länger dauern würde, obendrein meine TAGESZEITUNG eingepackt? Eine abgefuckte TAGESZEITUNG in einem TURNBEUTEL: Hätte man mir mit achtzehn verraten, dass ich einmal so enden würde – ich hätte mich selbst dafür geohrfeigt.

Blinker links, ich überhole ein Taxi und sinniere weiter über die Vergangenheit. Wie war das doch gleich damals, mit all der Feierei am heiligen Wochenende? Früher, mit Anfang zwanzig, da saß ich zu dieser Uhrzeit ganz sicher nicht allein im Auto. Stattdessen hatte ich mit mindestens vier halbstarken Freunden breitbeinig Platz in der Straßenbahn bezogen. Außer unserem Testosteronüberschuss teilten wir uns Zigaretten und Beck’s-Flaschen, weil irgendjemand immer knapp bei Kasse war. Auch unsere Mördermische, bestehend aus einem Liter Magic Man und `ner halben Pulle Rachmaninov für vierneunundneuzig, teilten wir großzügig mit den Mädels des Junggesellinenabschieds aus dem Main-Kinzig-Kreis, von denen wir zuvor Kondome und pappsüße Liköre aus dem Bauchladen der Braut erstanden hatten. Um möglichst maskulin zu wirken, legten wir dabei demonstrativ unsere Nike AirMax auf dem benachbarten Sitz ab. Nun drücke ich durch die Sohlen meiner New Balance aufs Gaspedal. Wann genau hatte ich eigentlich mein Schuhmodell gewechselt?

Mich selbst auszuführen? Heute kein Problem.

Heute sitzen mir weder junge Damen aus Schlüchtern oder Niederrodenbach noch halbstarke Kumpels gegenüber. Ich bin alleine unterwegs, weil ich Bock auf Tanzen habe. Nein, auch das hätte ich früher nicht einmal unter Androhung von Waffengewalt getan. Doch heute, da kann ich mir auch sicher sein, dass ich schon irgendjemand treffen würde. Denn heute, da bin ich angekommen in dieser Stadt, die mir damals noch so fremd erschien. Und wenn nicht, dann nehm‘ ich’s gelassen. Heute bin ich mir selbst Gesellschaft genug. Und ich bin selbstbewusst genug, auch Fremde anzusprechen. Kein Grund zur Sorge.

Zehn vor eins. Noch bin ich stocknüchtern, weil, ich muss ja fahren. Damals musste ich zu dieser Uhrzeit längst an der zwei-Promille-Grenze gekratzt haben, während ich nach den Namen der Junggesellinen fragte – um sie prompt wieder zu vergessen. Stattdessen: Noch ein Schluck aus der um Billigfusel angereicherten Energydrink-Familen-Vorrats-Flasche. Zuckerschock und die Synapsen durchgespült. Denn freilich hatte ich meine Freunde nicht erst an der Straßenbahnhaltestelle getroffen: Quasi nahtlos nach der Arbeit waren wir am Freitagabend dazu übergegangen, in unaufgeräumten Einzimmerwohnungen Bier zu trinken und uns am Siebzehnzollbildschirm irgendwelchen heißen Scheiß auf meinVZ reinzuziehen.

Und heute? Da hab‘ ich mich nach der Arbeit „erstmal hingelegt“, der Arbeitstag war schließlich anstrengend gewesen. Ich schüttele meinen Kopf. War ich etwa alt geworden? Immerhin: Im Bad brauchte ich heute nur noch einen Bruchteil der Zeit, die ich früher für das akribische Überprüfen einzelner Haarsträhnen und Hautunreinheiten verschwendet hatte. Mittlerweile komm‘ ich klar auf mein Spiegelbild, komm‘ darauf klar, wenn unter meinen Augen einmal wieder dunkle Schatten liegen. Komm‘ klar auf meinen schiefen Eckzahn, selbst ein Bad Hair Day bringt mich schon längst nicht mehr aus dem Konzept. Ich kenne mich sommerbraun und winterblass, kenne den neugierigen und erwartungsfrohen Blick meiner Augen an den einen-, und die Spuren der letzten Nacht in meinem Gesicht an den anderen Tagen. Doch: Ich bin in Ordnung so, das weiß ich heute.

Eskalation versus Vergessen

Nach einer kalten Dusche hatte ich mir noch einen Espresso reingezogen, um meine Müdigkeit zu überwinden. Hatte ich mit zwanzig eigentlich jemals einen Espresso getrunken? Ich kann mich nicht daran erinnern. Müde gewesen war ich jedenfalls nie, und wenn eines immer ging, dann war das: Feiern.

Ein besonderer Grund war hierzu indes nie vonnöten. Wir gingen einfach feiern, weil wir waren, was wir sind: Anfang zwanzig, latenter Energieüberschuss – und voller Lust auf Eskalation. Und heute? Heute gehen wir feiern, weil wir nur einen Abend lang nicht sein wollen, was wir sind. Für einen verschwindend kleinen Moment, und sei er noch so kurz, wollen wir nicht länger Frau Meier aus der Buchhaltung sein, nicht Polizeioberkommissar Weber, nicht der Herr Roth vom Controlling. Nicht der junge Vater unserer Familie, nicht der Freiberufler, der sich monatlich um seine Wohnunh sorgt. Wir wollen vergessen. Teil werden einer vom Leben gezeichneten Masse, die es nicht gebacken bekommt, sich einen Alltag zu erschaffen, dem sie nicht ständig entfliehen will.

Manchmal schmieren wir uns dafür sogar Schminke in unsere Midlife-Fressen, als sei unser Leben noch immer nur der Kinderfasching, an dem wir damals Cowboy, Indianer und Prinzessin spielten. Wir entfliehen entfliehen in teure Reisen, in ein erträumtes Ich auf einem verfickten Instagram-Kanal, oder eben – in den Rausch einer Technoparty. Ich selbst will mich davon nicht einmal ausnehmen.

Ein Griff zum Blinker, klack, klack – ja, im Ostend findet man noch freie Parkplätze. Ich greife mir meinen Turnbeutel, werfe die Fahrertür ein wenig zu heftig zu. Ich bin am Ziel. Schon von draußen höre ich die Bässe wummern, Verheißungen des zuckersüßen Kopffreikriegens. Routiniert trinke ich einen Schluck Club Mate ab, fülle mit Wodka auf. Mit geschlossenem Deckel die Flasche mehrfach hin- und her gewendet, auch darin bin ich mittlerweile geübt. Ich reihe mich ein in die Schlange, die gar nicht mal so lang ist. Ja, ich bin mir sicher, dass damals auch die Schlangen länger waren. Zum Lesen meiner Zeitung komm‘ ich nicht einmal, stattdessen quatsche ich ein wenig mit meinen Schlangennachbarn und glühe vor to go.

Schnell geht es voran, schneller, als mir lieb ist – nach nur wenigen Schlucken aus meiner Flasche erreiche ich die nette Dame vom Einlass. Während das Pärchen vor mir noch seine Ausweise zücken muss, werde ich mit einem „Ausweis brauchste nicht zu zeigen. Siehst mir schon `ne Weile volljährig aus!“ begrüßt. Ich fühle mich nur zweifelhaft komplimentiert, mach‘ trotzdem den Wowereit und antworte mit einem „Und das ist auch gut so!“. Meinen Turnbeutel öffne ich derweil ohne Aufforderung; das Licht einer Taschenlampe streift meine ungelesene Zeitung. Damals hätt‘ ich wohl erstmal lamentiert, warum ich mich hier durchleuchten lassen müsste. Doch heute, da will ich auch der jungen Frau mit den schwarzen Handschuhen ihr Schaffen möglichst leicht gestalten. Heute, da weiß ich schließlich auch die Arbeitsleistung der Klofrau mittels kleiner Geldspende zu würdigen und habe mich um meine Altersvorsorge gekümmert.

Aufstehen, wenn es dunkel wird: Fand’ ich das nicht mal geil?

„Viel Spaß dir!“, nur kurz sorgt die Zeitung in meinem Turnbeutel für Irritation. „Aber klebe bitte noch deine Handykamera ab!“. Alter, denk‘ ich mir, geht das selbst hier schon los wie im Berghain? Souverän schüttele ich meinen Kopf, mogele mich irgendwie am kreisrunden Aufkleber vorbei, der mir zwecks Verdeckung der Linse meines iPhone gereicht wird. Auch das, denke ich mir, wäre damals sicher nicht passiert.

Was hätte man auf einem Nokia 3510 auch abkleben sollen? Die gottverdammte Schlange bei fucking „Snake 2“ ?!

Ein letzter Blick auf meine Armbanduhr. Zwei Minuten nach eins. Der nächste Tag wird dann wohl verpennt. Ich ertappe mich dabei, wie ich noch eruiere, dass ich morgen dann wohl weder Wandern im Taunus gehen noch eine Radtour unternehmen werde. Nein, auch dieser Gedanke wäre mir damals ganz sicher nie gekommen.

Ach; und bevor ich es vergesse: Das mit der Altersvorsorge war natürlich nur ein Scherz.

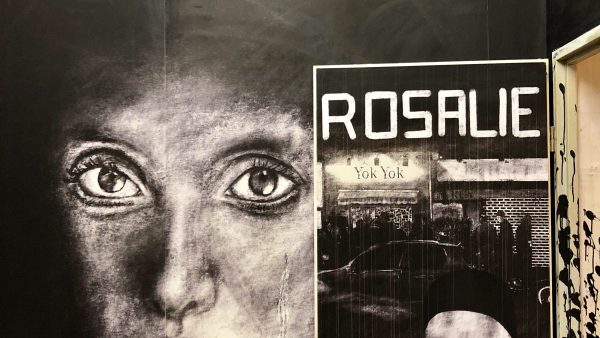

Im Nachhinein lässt sich wohl gar nicht mehr genau sagen, wann der unförmige Geist zum ersten Mal von den Fassaden Frankfurts Häuser grinste. Heute jedenfalls ziert er längst nicht mehr nur triste Wände, er versteckt sich überall – auf Sandstreubehältern, auf Aufklebern, in Unterführungen und auf Briefkästen.

Im Nachhinein lässt sich wohl gar nicht mehr genau sagen, wann der unförmige Geist zum ersten Mal von den Fassaden Frankfurts Häuser grinste. Heute jedenfalls ziert er längst nicht mehr nur triste Wände, er versteckt sich überall – auf Sandstreubehältern, auf Aufklebern, in Unterführungen und auf Briefkästen. Jenem “HurdWord” ist es nun zu verdanken, dass der “CityGhost” ein Wohnzimmer erhält. Wie auch dem

Jenem “HurdWord” ist es nun zu verdanken, dass der “CityGhost” ein Wohnzimmer erhält. Wie auch dem

Ich jedenfalls finde es fast ein wenig schade, dass sich auf vier Wänden gerade einmal drei Motive finden lassen. Diese haben es allerdings in sich: Schon jetzt bestechen die Zeichnungen durch einen Look, wie er besser nicht zum Bahnhofsviertel passen könnte. Für Frankfurter wie mich dürfte der ausschließliche Bezug aufs Bahnhofsviertel einen ganz besonderen Reiz darstellen.

Ich jedenfalls finde es fast ein wenig schade, dass sich auf vier Wänden gerade einmal drei Motive finden lassen. Diese haben es allerdings in sich: Schon jetzt bestechen die Zeichnungen durch einen Look, wie er besser nicht zum Bahnhofsviertel passen könnte. Für Frankfurter wie mich dürfte der ausschließliche Bezug aufs Bahnhofsviertel einen ganz besonderen Reiz darstellen. Um uns herum haben wir bereits andere Teilnehmer der “Silent Disco” entdeckt.Im Gegensatz zu uns konnten sie bereits einen der großen Kopfhörer ergattern und tanzen der Nacht entgegen. Sie schauen ein wenig skurril aus, die großen Lauscher auf ihren Köpfen erinnern uns an Mickey-Mäuse. Mit beschwingten Hüften bewegen sie sich auf dem Gelände herum, was draußen ein wenig eigenartig wirkt: Dort ist von Musik nämlich nichts zu hören; ein Jeder tanzt gewissermaßen zu seiner ganz persönlichen Live-Übertragung von der Tanzfläche im Pavillon.

Um uns herum haben wir bereits andere Teilnehmer der “Silent Disco” entdeckt.Im Gegensatz zu uns konnten sie bereits einen der großen Kopfhörer ergattern und tanzen der Nacht entgegen. Sie schauen ein wenig skurril aus, die großen Lauscher auf ihren Köpfen erinnern uns an Mickey-Mäuse. Mit beschwingten Hüften bewegen sie sich auf dem Gelände herum, was draußen ein wenig eigenartig wirkt: Dort ist von Musik nämlich nichts zu hören; ein Jeder tanzt gewissermaßen zu seiner ganz persönlichen Live-Übertragung von der Tanzfläche im Pavillon.  Der Autor hat sichtlich Freude.

Der Autor hat sichtlich Freude.

Ein ganz normaler “STOFFEL”-Abend

Ein ganz normaler “STOFFEL”-Abend

Theater, Freunde, Apfelwein: Auf der “Sommerwerft”

Theater, Freunde, Apfelwein: Auf der “Sommerwerft”

Seine Antwort verblüffte mich. “Sauergespritzter”, sagte er er schlicht und schaute mich an, als lebe ich hinterm Mond – oder zumindest jenseits der Stadtgrenze nach Offenbach. “Ich trinke so oft wie möglich sauergespritzten Apfelwein, zwischendurch allein Kaffee und Minerwalwasser. Allein dies ist die Quell meiner ewigen Jugend”, schloss er seine Erklärung.

Seine Antwort verblüffte mich. “Sauergespritzter”, sagte er er schlicht und schaute mich an, als lebe ich hinterm Mond – oder zumindest jenseits der Stadtgrenze nach Offenbach. “Ich trinke so oft wie möglich sauergespritzten Apfelwein, zwischendurch allein Kaffee und Minerwalwasser. Allein dies ist die Quell meiner ewigen Jugend”, schloss er seine Erklärung. Weitaus bequemer ist die Bestellung am Tresen der nächstbesten Kneipe. Hier wird auf die Bestellung eines “Sauren” nämlich wahlweise ein großes (0,5 Liter) oder kleines (0,3 Liter) Glas serviert – während in Apfelweinwirtschaften ausschließlich kleine “Gerippte” auf dem Tisch landen. Tunlichst vermeiden sollte man allerdings, wortwörtlich einen “Sauergespritzten” zu bestellen.Schnell outet man sich so nämlich als Einwohner eines der umliegenden Landkreise oder schlimmstenfalls sogar Tourist.

Weitaus bequemer ist die Bestellung am Tresen der nächstbesten Kneipe. Hier wird auf die Bestellung eines “Sauren” nämlich wahlweise ein großes (0,5 Liter) oder kleines (0,3 Liter) Glas serviert – während in Apfelweinwirtschaften ausschließlich kleine “Gerippte” auf dem Tisch landen. Tunlichst vermeiden sollte man allerdings, wortwörtlich einen “Sauergespritzten” zu bestellen.Schnell outet man sich so nämlich als Einwohner eines der umliegenden Landkreise oder schlimmstenfalls sogar Tourist.

Auch wenn Ernte an heimischem Streuobst längst nicht mehr ausreicht, um genug Apfelwein für all die durstigen Kehlen zu keltern, befindet sich neben aus Osteuropa importiertem Konzentrat meist immer noch ein erheblicher Anteil an heimischem Kernobst im Gerippten.

Auch wenn Ernte an heimischem Streuobst längst nicht mehr ausreicht, um genug Apfelwein für all die durstigen Kehlen zu keltern, befindet sich neben aus Osteuropa importiertem Konzentrat meist immer noch ein erheblicher Anteil an heimischem Kernobst im Gerippten.

Lasst euch von Begriffen wie “Feinherb” oder “Naturmild” nicht täuschen: Der “Saure” heißt nun einmal nicht umsonst so. Ja, Apfelwein enthält eine Menge Säure. Glaubt ihr nicht?

Lasst euch von Begriffen wie “Feinherb” oder “Naturmild” nicht täuschen: Der “Saure” heißt nun einmal nicht umsonst so. Ja, Apfelwein enthält eine Menge Säure. Glaubt ihr nicht?