Noch bis vor Kurzem dachte ich ja, ich sei der letzte Mensch dieses Planeten, der Freunde und Familie gerne mittels Postkarten beglückte. Während im Urlaub meine Freunde üblicherweise Instagram-Stories und Videos auf WhatsApp als Gruß an die Daheimgebliebenen fabrizierten, erkundigte ich mich in allerfeinstem Schulenglisch nach “postcards” und “stamps”, bevor ich anschließend Kugelschreiber griff.

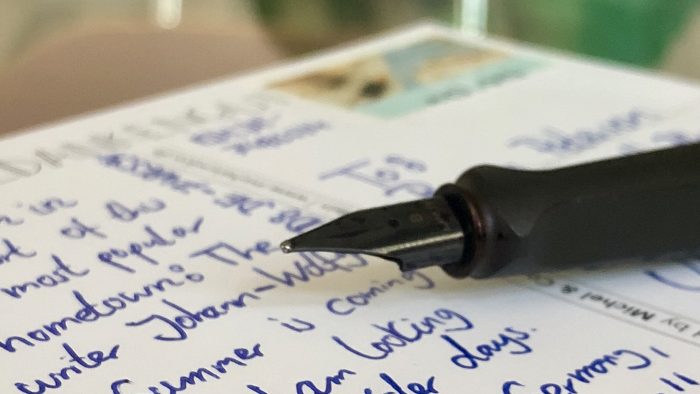

Die Rechtecke aus Karton machen mir einfach Spaß; sie sind zwar ein wenig aufwendiger zu erstellen, fassen recht wenig Inhalt und sind gerne wochenlang unterwegs – doch zeugen Stempel und Marken von ihrer langen Reise, beweist meine Handschrift mich als ihren Urheber, formen geschwungene Buchstaben meine Gedanken.

Das einzige Manko meiner Leidenschaft: Ich schrieb zwar häufig Postkarten, doch empfing ich äußerst selten welche. Meinen Briefkasten erreichten lediglich regelmäßig meine Tageszeitung sowie unregelmäßig Rechnungen, die ich zu recht dekorativen Stapeln türmte.

Dann aber, an einem Sommertag vor acht Wochen, las ich in der Frankfurter Rundschau einen Artikel über das Postcrossing. Seitdem schreibe ich nicht nur täglich Postkarten, sondern kann auch fast jeden Tag Kärtchen aus aller Welt aus meiner Postbox fischen.

Hier möchte ich euch von meinen Erfahrungen nach acht Wochen des “Postcrossens” berichten.

Tokio, Queensland, Chemnitz: Einfaches Prinzip, maximale Freude

Gebe es das “Postcrossing” nicht, man müsste es erfinden. Das Prinzip meines neuen Hobbies ist ebenso simpel wie genial:

Zunächst gilt es sich, auf der Plattform www.postcrossing.com zu registrieren. Namen aussuchen, bisschen was ins Profil schreiben, Adresse hinterlegen – zack, aus, feddisch!

Besonders schön zu wissen, dass man mit dem neuen Hobby nicht alleine ist: Fast 750.000 Postkarten-Fans aus 217 Ländern dieser Welt haben sich über die Plattform bis heute bereits über 49 Millionen (!!) der bunten Kärtchen geschickt.

Bevor nun aber der eigene Briefträger mächtig Arbeit bekommt, gilt es zunächst, andere Postcrosser aus allen Herren Ländern mit eigenen Karten zu beglücken. Maximal fünf Karten können anfangs auf den Postweg geschickt werden. Per Klick auf “Karte senden” wird per Zufallsgenerator eine Adresse von einem anderen Postkartenfreund angezeigt und eine ID generiert, die auf der Karte vermerkt wird und deren zweifelsfreier Zuordnung dient.

Ich hatte mich also eingedeckt mit einem Stapel Grußkarten, geziert von den schönsten Motiven meiner Heimatstadt Frankfurt. Peter Feldmann wäre stolz auf meine Öffentlicharbeit! Briefmarken gibt’s im Zehnerpack, wobei mich sehr erstaunt hat, dass die Post die Karten für pauschal 90 Cent pro Stück auch in den letzten Zipfel der Erde transportiert! Wie verdienen die da eigentlich noch Geld?

Einem jeden “Postcrosser” ist es selbst überlassen, was auch immer er auf die Karte schreiben mag. Ich habe meistens ein paar hard facts über Frankfurt verlauten lassen und beschrieben, weshalb ich “my lovely hometown” so verfallen bin. Dass die Sprache der “Postcrosser” Englisch ist, verwundert kaum – bei 248 vertretenen Nationen dürfte die Verständigung ansonsten ein wenig schwierig werden.

Sobald die ersten fünf eigenen Karten auf die große Reise geschickt sind, heißt es erstmal: Abwarten. Bis die eigenen Grüßen ihr Ziel in der Volksrepublik China, dem australischen Busch oder ein kleines Dorf am Baikalsee erreicht haben, fließt schließlich eine Menge Wasser den Main hinunter.

Sobald die Post aber ihren Dienst getan und eure Karte dem jeweiligen Empfänger überreicht hat, registriert dieser sie anhand ihrer ID auf der Plattform. Dies ist der Moment, in dem eure Stunde geschlagen hat!

Nicht nur, dass ihr anhand einer Weltkarte visualisiert bekommt, welchen Weg eure Karte innerhalb welcher Zeit genommen hat – denn nun ploppt endlich auch eure Adresse irgendwo auf dieser Welt auf und wird einen unbekannten Menschen dazu veranlassen, auch euch eine Karte zu senden. Parallel dazu könnt ihr nun eine weitere Karte auf die Reise schicken.

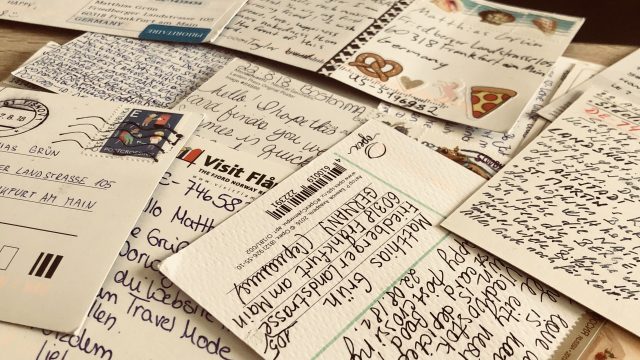

Erneut gilt es nun, sich in Geduld zu üben. Gut und gerne brauchen die Karten nämlich auch mal 2-3 Wochen, ehe sie ihr Ziel – euren Briefkasten! – erreichen. Wenn die “Maschinerie” aber erst einmal angelaufen ist, könnt ihr schon nach wenigen Wochen nicht nur täglich neue Karten versenden, sondern natürlich auch empfangen. Nach acht Wochen “Postcrossing” habe ich nicht nur der Deutschen Post ein immenses Umsatzplus beschert, auch hat sich eine beachtliche Menge bunter Kärtchen auf meinem Schreibtisch angesammelt. Vielleicht bastel’ ich sogar mal eine Collage draus?

Von pinken Flamingos, Kriegsschiffen und kryptischen Adressen: Herausforderungen und Erkenntnisse

Als “Postcrosser” habe ich nicht nur spannende Feststellungen treffen dürfen, sondern auch immer wieder Herausforderungen meistern müssen.

Nie hätte ich beispielsweise gedacht, wie herrlich unkompliziert doch deutsche Adressen sind. Name, Straße, Postleitzahl, Stadt – fertig. In China aber beispielsweise folgen unaussprechlichen Straßennamen wie “JinJianJiaYuan” noch fünf weitere Zeilen mit Angaben von Provinz, Distrikt und Wohnblock, bevor irgendwelche Zahlenreihen wohl etwas ähnliches wie eine Postleitzahl darstellen und die Adresse schlussendlich nur mit Ach und Krach auf die Karte passt.

Noch abenteuerlicher wird es, wenn Adressen aus kyrillischen Buchstaben bestehen und nicht abgeschrieben, sondern vielmehr -gemalt werden müssen. Ein Wunder, dass auch diese meiner Karten irgendwie ihr Ziel erreichten!

Amüsante Randnotiz: Die einzige meiner Postkarten, die ihr Ziel niemals erreichen sollte, ging nach: Chemnitz. No joke!

Immer wieder amüsiert bin ich indes über die Nachrichten, die mich mal leserlichen, mal recht krakeligen Buchstaben erreichen:

Peter aus Boston erläutert mir die Geschichte seiner Heimatstadt bis ins kleinste Detail, während Petr aus Tschechien das dortige Bier in höchsten Tönen lobt.

Auch einen Marienkäfer hat er auf seine Karte geklebt, möge er mir Glück bringen. Thankyousomuch. Melissa aus Queensland erzählt von ihrer Liebe zu Deutschland, wo es allerdings – im Gegensatz zu ihrer Heimat Australien – wo es ihres Wissens jedoch leider keine Wale gebe. Ihre Karte verziert sie sicherheitshalber mit einem Kätzchen-Aufkleber.

Lyo aus Tokyo lässt mich wissen, dass die Straßen der Megacity wirklich verstopft seien, Lee aus Neuseeland beschwert sich über die anhaltende Hitze down under. “So, so hot!”. Tylor ist nicht nur aus Texas, sondern auch “a psychedelic rock musician”, während Uta aus Finland pensionierte Lehrerin ist und Schäferhunde liebt. Ob es denn in Deutschland wirklich so lange hell sei? Anastasia aus Weißrussland wünscht mir “Peace, Love & Happiness”, Hans-Günter aus Gelsenkirchen ein stilechtes “Glückauf!”

Aber auch jede Menge nützliches Wissen wurde mir mittels Postkarte zugespielt. Matthias aus Thüringen beispielsweise schickte eine Postkarte aus dem Lichtetal und ließ mich wissen, dass dort der Kümmerling erfunden worden sei. Auch Giancarlo aus Italien wollte mich nicht dumm sterben lassen und verriet mir, welchen “Vino” ich trinken sollte – und welchen nicht.

Klischees und Briefmarken

Nicht minder spannend sind natürlich auch die Briefmarken, die in den unterschiedlichsten Ausführungen mit den unterschiedlichsten Werten verschiedenster Währungen bedruckt sind. Stempel bezeugen das entrichtete Beförderungsentgelt und lassen nicht nur das Herz von eingefleischten Philatelisten höher schlagen.

Während die Briefmarken der Deutschen Post, welche ich erwarb, zumeist von Blümchen und Blüten geschmückt waren, erreichte mich aus den einzelnen Nationen ein buntes Potpourri verschiedenster Marken.

Immer wieder zum Schmunzeln gebracht hat mich dabei der Umstand, dass die Marken oft tatsächlich gewisse Klischees bedienen:

So kommen “stamps” aus den USA beispielsweise selten ohne den obligatorischen Schriftzug “America first!” aus. Ebenfalls aus den Staaten stammt eine Marke, welche von einem Soldaten geschmückt wird: “In memory to our fallen soldiers!” Soll aber bloß niemand die USA auf Soldaten, Krieg und Patriotismus reduzieren: Eine Karte aus Kalifornien ist gleich dreifach mit Marken bepflastert, die Muscheln und anderes Meeresgetier zeigen.

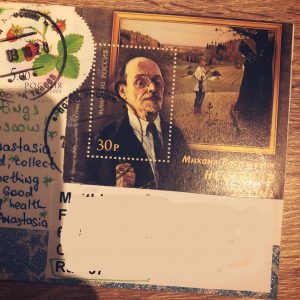

Auch Russland verleiht offensichtlich gern dem militärischen Stolz auf Briefmarken Ausdruck: Kriegsschiffe schmücken die Briefmarken, die gut ein Drittel der Karte von Vladimir bedecken.

“Par Avion” – einige der Stempel darauf verstehe ich noch, die meisten aber bleiben aufgrund ihrer kyrillischen Botschaften ein Mysterium für mich.

Auch die Briefmarke von Anastasia aus Moskau bedeckt ein gutes Drittel der Karte, welche sie noch mit funkelnden Sternen beklebt hat. Dass drei meiner vier bisherigen Korrespondenten aus Russland den Namen “Anastasia” tragen, ist eine weitere Tatsache, die mich aus Gründen der Klischee-Erfüllung zum Schmunzeln bringt.

Das perfekte Hobby für die grauen Tage

Habt ihr nicht auch schon aus den Fenstern eurer teuren Wohnungen geschaut und euch angesichts des grauen Himmels gefragt, was ihr mit eurer Zeit anstellen sollt? “Postcrossing” könnte auch für euch eine Antwort auf diese Frage sein, lassen sich (ich weiß, wovon ich rede!) Postkarten doch auch ganz vorzüglich im Bett schreiben. Ja, es dauert ein wenig, bis die ersten eigenen Karten erst einmal angekommen sind und Früchte in Form von bunten Überraschungen in eurem Briefkasten tragen.

Ist das System aber erst einmal “warmgelaufen”, so dürft ihr euch aber recht bald über fast tägliche Post freuen.

Ist nicht jede Rechnung gleich viel erträglicher, wenn sie von drei bunten Kärtchen mit Motiven und handschriftlichen Grüßen aus aller Welt flankiert werden?

Ich jedenfalls bin froh, dieses Hobby für mich entdeckt zu haben. Und wenn auch ihr jetzt so richtig Bock bekommen und den Füller schon gezückt habt, dann scheut nicht, euch anzumelden und dem Kreis der Postcrosser beizutreten! Bis dahin verbleibe ich mit dem internationalen Gruß aller Gleichgesinnten:

“Happy Postcrossing!”